粤港澳全运会,有啥不一样?

[db:简介]

全龄化、全民化

张闻:请两位聊全民健身的话题,主要是恰逢其时。今天是8月8日,也就是每年一度的“全民健身日”。今年讨论全民健身有一个大背景,就是这是一个“全运年”,十五运会的群众项目2月份已经开始了,共设立23个大项、166个小项。全运会群众项目是从2017年的天津十三运会开始设立的,当时设置19个大项、126个小项。那么这三届赛事以来,全运会群众项目的设置呈现出什么有代表性的发展趋势?

李相如:让群众项目加入进来,是全运会办赛的一次重大创新。它既希望继续传播更高、更快、更强的精神,同时也希望更多日常可能只是“看比赛”的人群,直接参加到比赛中。所以群众项目规模一直在扩大,参与门槛尤其是年龄这个方面,也不断降低。尤其是全民健身国家战略确立之后,全运会扩充了群众项目的内容,一定程度呈现出中国式现代化在体育层面上的表达。

现在关于全运会有一个“三‘全’理论”——全龄友好、全力保障、全民共享。其中全龄友好显示的是一种城市、国家的温度。从青少年到老年,其实每个人都有可能在全运会体现自己的价值,或者得到参与的体验。

张闻:全运会的群众项目的确挺有意思。像乒乓球、羽毛球都是在我们国家开展非常广泛、群众基础很扎实的项目。我们经常会发现身边的人,可能社区里、单位里的高手。但是让不同的民间高手一起比试的真正竞技机会并不多,大多是一些系统内的比赛,譬如我可能主要参加新闻系统里的比赛。而全运会群众项目就能真正打破系统之间的隔阂,将更多民间高手放在一起比赛。健文,你留意到这三届全运会群众项目是怎样扩充项目的吗?

群众项目可作运动竞技发展试金石

张闻:大家都知道,职业运动员的黄金生涯非常短暂。传统意义上来说,全运会基本上是中国运动员职业生涯当中的最后一站,也就是三十来岁的时候比完一届全运会就退役了。

传统竞技体育是这样。但是全运会的群众项目强调全龄友好,覆盖从青少年到老年的各年龄段人群。李教授怎样评价这种赛事设置对全民健身的推动作用?

李相如:推动作用和意义自然是很大的。全运会引入群众项目后,一般首先推动到相应项目在各个城市的普及,并逐渐进入到扩大规模、提升水平和参赛能力的发展升级过程。这个发展过程里面,青少年、中年和老年,都会在各自年龄段中不断地增强对体育的认知,以及对科学健身的了解,从而使自身的体育能力、体育技能获得一定程度的升级和提高。

这使我们全民族或者整个集体人群在体育方面的文化素养、技能水平、竞技能力都得到提升和改造。像贵州榕江的“村超”、今年火红的江苏“苏超”,当中中青年群体参与的比例很高,从20岁以前到30多岁的人都在参与。他们可以在参赛过程中唤醒个人对竞技体育的新渴望,或者迎来新机遇,展示自己的才能才华。

大湾区民间体育互动加强

张闻:对于十五运会,很多人都称它为“大湾区全运会”。这个说法可能不是特别准确,因为不少项目是在非湾区城市举行,用地域来称呼的话,也许叫做“粤港澳全运会”更合适。但通过这个口误我们可以看到,粤港澳大湾区概念的确深入民心。健文,您近年接触到哪些大湾区民间体育交流比较密切的例子?这次全运会能加强这种交流吗?

朱健文:体育交流的例子还是挺多的。比如足球方面,每一年都会举行粤港澳大湾区足球冠军联赛。大湾区三地的民间球队会报名参赛,包括有一些退役运动员参加精英组,而普通球迷主要参加常规组。比赛由粤港澳三地轮流举办,今年是东莞举行精英组比赛,广东足球名宿陈玉良领衔的南粤明星队,与香港球迷组成的香港湾区联队等队伍有比较精彩的交手。

另外龙舟也是很经典的交流场景。像广东省龙舟公开赛,长期有来自香港、澳门的龙舟队,与广东的队伍在水面上一较高下。

体育消费正在走向融合式消费

张闻:除了民间体育交流之外,十五运会群众项目还有个挺有意思的点,老将组有不少退役国手国脚参加。例如女足老将组里面,有不少经典“铿锵玫瑰”一代的老女足运动员参加,于是产生了当年运动员时代赢得全运会、如今在老将组再次成为全运会冠军的故事。篮球、排球也有一些退役选手参与的例子。李教授觉得这种安排的意义是什么?

李相如:第一个作用在于,这些老将本身知名度很高,当他们回归赛场,也是像球迷传播了一种体育精神。第二个作用是促使群众体育的队伍赛事提高水平。退役老将虽然不再处于巅峰状态,但仍然保持着一定的竞技水平,可以带动更多关注全运会、关注体育,让更多人成为体育的积极推崇者和爱好者。

张闻:通过赛事带动消费、带动文旅发展已经成为很多人的共识。我感觉最早在《决胜时刻》节目与李教授交流相关话题的时候,文体旅融合还是个比较前沿的概念。而现在“村超”“苏超”都发展得很好,大家已经明确到体育带动消费的作用了。

李相如:2014年、11年前,“46号文”出台提出提高消费、推动体育产业发展。同期全民健身也上升为国家战略。当时体育消费就已经被纳入到国家视野。这11年里,体育消费从统计中几乎可以忽略不计的指标,变成我估算占中国GDP已有2%的巨大规模,这个变化非常巨大,也预示着未来体育消费将推动体育产业成为国家的支柱性产业。

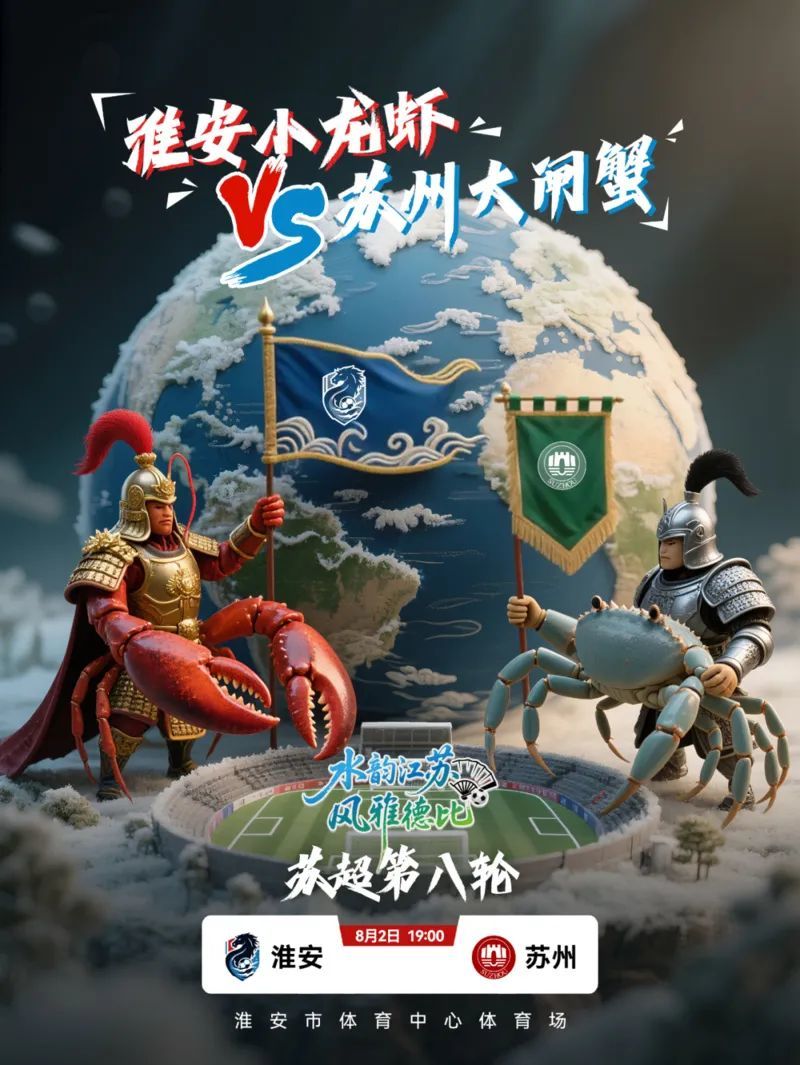

“苏超”延伸消费包括了参赛城市的特产

图源:江苏省体育局

就具体变化而言,现在的体育消费不是单纯买件运动服、看一场球赛,而是变成全方位、全市场化、全人群的消费行为。以前大家追顶级赛事、追明星运动员,现在“苏超”这么火,观众是追哪一个人吗?追的是赛事本身。然后就有了从门票到饮食、酒店、地方特产、文创产品等一系列延伸消费。这让体育消费从一种过去的观赏型消费,转化为现在界限被模糊、内容被颠覆的新型消费。

张闻:今天的聊天让我意识到,过去我们更倾向于把传统竞技体育的更高、更快、更强视为“主菜”,把群众体育视为“配菜”。但现在,群众项目已逐步因为消费与体育的共融,发展成全运会未来的一个支柱板块。相信这种发展未来会进一步推动竞技体育成果的全民共享,并成为办赛城市发展以及民生改善的持续动力。感谢两位今天参与我们的话题讨论,我们下期节目再会。