网红打卡,是一种必要的低俗

[db:简介]

图/CFP

我对格格装没有任何恶感,说实话也挺好看的,更没有所谓“皇汉”的那种文化偏见,就单纯是被约拍与网红打卡的“发达程度”震撼住了。

作为一个长居上海的人,原以为上海武康路是网红宇宙中心,到了北京城,才知道宫墙才是。

北京待了一周多,历史文化没学到多少,如何避开格格大军,倒是有了一些心得。

比如长城、八达岭就到处是人,但你到了仅仅十公里之外的居庸关,人就少了一大半。我琢磨了一下原因,八达岭有缆车,也好爬,固然更适合带老人和孩子去,但居庸关那些陡峭的台阶,不也挡住了扛着沉重设备的约拍摄影师与全副宫装的格格们。

再比如,如果你去故宫,沿着太和殿一路的中轴线上人满为患,但没有任何树木遮挡的烈日还是挡不住搔首弄姿的格格们;可你如果去缺乏打卡标志地的侧面走,人就少了很多。

凡是社交媒体上推荐的网红打卡点(最佳取景地),你都尽量回避,你与格格们的邂逅几率就会少了很多。

02

到北京第一天,网约车司机就指着路边的格格们牢骚满腹,给他们安上了诸如加剧交通堵塞、不消费等诸多罪名。

交通堵塞当然是洗无可洗,这也是南京先锋书店取下店招的原因之一;你路过上海武康路时,也会有类似的抱怨。

所谓的不消费倒是有些争议,可以说说。

那些在北京街头游走的约拍摄影师以及配套出租格格装的商家们显然不会同意,行走的格格就是行走的人民币。

但对于如先锋书店这样的“网红打卡地”经营者而言,心情就比较复杂了。

刚起步或不火的时候,有些商家甚至会主动在社交媒体上制造话题,努力将自己打造为网红打卡地,毕竟,没有人流,一切商业逻辑都无从说起。

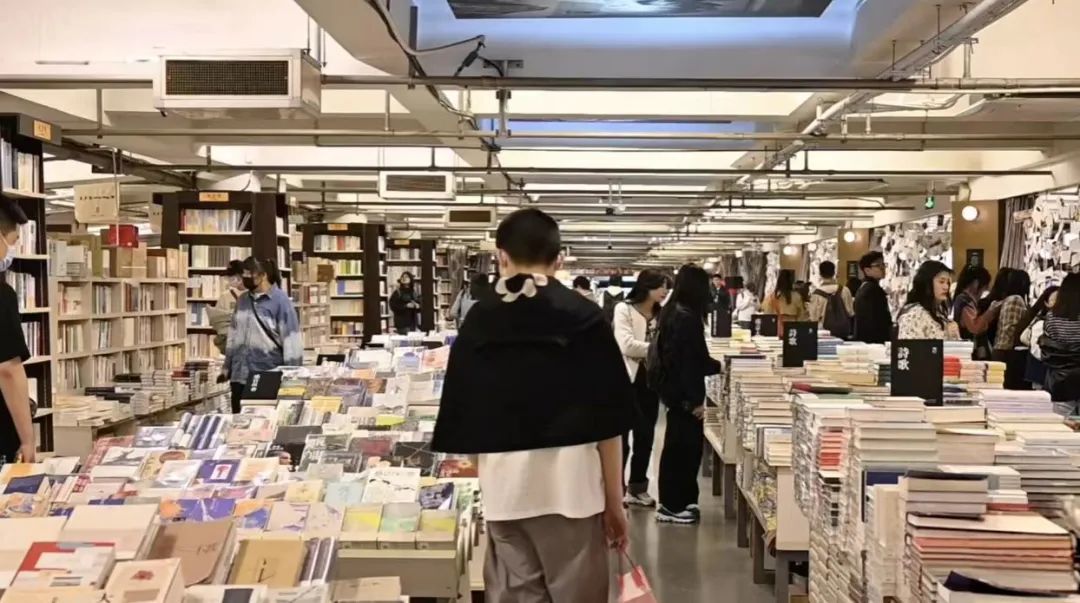

▲南京先锋书店(图/视频截图)

这些年,很多实体书店就是如此“自我网红化”的,似乎成为了他们对抗图书电商的不二法门。

一时间,书店不仅收获了足够的人气,也获得了与商场等大业主博弈房租的能力:我带来了这么大的人流量,那还不应该减租甚至免租?

书店也幻想着,就算书卖不出几本,但不是可以卖咖啡和文创周边吗?

然而,几年时间下来,网红书店早已风光不再,关店的关店,倒闭的倒闭,连以“最美书店”自称的钟书阁也全面退潮。

这么说吧,现在这些网红书店的人流量仍然不小,但里面要么是拍照打卡不消费的年轻人,要么就是带耳机占座上自习的年轻人。

这些人有时或许会买一杯20元左右的饮料,但一坐就是大半天甚至一整天,你觉得书店真的可以挣钱吗?

03

网红打卡也好,约拍也好,都算是一种新潮的生活方式,相比死宅、没日没夜地打游戏、拒绝社交,甚至可以算是一种健康的生活方式。

且不说约拍价格不菲,是笔不小的消费,就算年轻人少消费不消费,不也是一种个人选择吗,又有什么可以嘲讽的?

不是有句话叫:莫欺少年穷吗?

网红打卡,现在出现的很多问题都与经济大环境不佳有关,将责任都推给打卡本身是不公正的。

前几天有篇文章刷爆全网,一个在华留学的日本大学生,不想花钱也没钱,靠着路边拦过路车去新疆玩了一圈,在全网收获了很多赞叹声。

这不就是升级版的“特种兵旅游”吗?怎么日本大学生“特种”了就被顶礼膜拜各种上价值,中国大学生“特种”了就活该全网被嘲?

再说,从前几年的网红城市到今年的苏超,各种官方玩梗,哪个城市不想“被网红”啊?

图/图虫创意

作为一种生活方式和文化现象,我不觉得网红打卡与约拍有任何问题,讲究性价比的旅游更没有问题。

我们更应该讨论的是技术性问题,如何让现代城市生活与网红打卡文化更相容。

年轻人和社交媒体,多挖掘点网红打卡点,别围绕着那几个地方打转转,这样既无好的打卡体验,也会审美疲劳。

年轻人有年轻人的打卡自由,商家也有欢迎或接受的自由。我想,大部分中小商家都有一颗想红的心,对网红打卡寤寐思服;而对于先锋这样成名已久的头部书店,网红打卡文化已对他们的正常经营造成了负面影响,作出一些限制也实属正常。

请注意,先锋拒绝的是“商拍”,你自己拿个手机进去,再怎么拗造型也没人管。

让商业的问题归商业,不要动辄上升到文化。

至于公共机构,为了整体的旅游体验,在一些热门打卡地拒绝商拍也不必过度解读,比如天坛在去年12月,就宣布祈年殿等园内重点区域“谢绝商拍”。

▲天坛公园的告示牌(图/张栖约摄)

但公共机构的这种限制应当是节制的、谨慎的,尤其不能让商拍成为下一个被“打压”的行业。

说白了,商拍不就是群众拍拍照片么,或许偶尔恶俗,偶尔跟风嘈杂,真不爽咱们背后吐槽几句就是,真用不着监管部门出手。

网红打卡,是一种必要的低俗。审美上或许格调不高,但就更高层面的价值观而言,我看见了青春、自由和活力。

生活中看不惯的事情太多了,也不多这一件不是?