苏超模式,中国足球的答案?

苏超模式适合中国吗?

前有苏超的持续火爆,后有赣超首轮场均上座人数(13392人)赶超同期中甲(第16轮场均10555人),让中国基层足球在这个夏天呈现出燎原之势的苏超模式,究竟魔力何在?

首先是政府的全力支持。苏超和赣超都是政府主导和推进的足球赛事,无论是场地还是门票,几乎都由政府买单。这种低门槛的普惠特性,是吸引大量的民众走进比赛场地的重要因素,有力地破解了群众参与度低的困局。此外,文旅和宣传系统不遗余力地宣传,也是苏超和赣超出圈的重要推力。

其次是业余的属性。苏超每队限制最多报名3名现役职业球员,而赣超则是全业余阵容。这种“去职业化”的比赛模式,更好地激活了基层足球生态,推动足球走向大众、拥抱大众。此前村超的爆火,很大程度上也是因为纯业余球员的对垒以及全民参与的氛围,给予了广大网友极强的代入感。

如何复刻更多苏超?

虽然苏超模式得到了民众的支持,有不俗的借鉴意义,但经济、基建等层面的客观因素,都使得其他地区要想复刻苏超辉煌,绝非易事。各地区需要在苏超模式的基础上,探索出本地特色的非职业化地域性足球发展道路。

首先是经济层面。江苏省2024年GDP总量排名全国第二,仅次于广东省。江苏下辖的十三个地级市之间,虽然在经济体量上差距不小,但排名垫底的连云港市,也有近4500亿元。这在许多省份,已经是前三名,甚至在新疆、西藏、甘肃、宁夏等西部省份,可以名列榜首。经济层面的巨大差别,就使得许多地区无法像“江苏十三太保”(形容江苏13个地级市整体实力强大、个个能打的特点)那般,有着强劲的经济兜底能力。

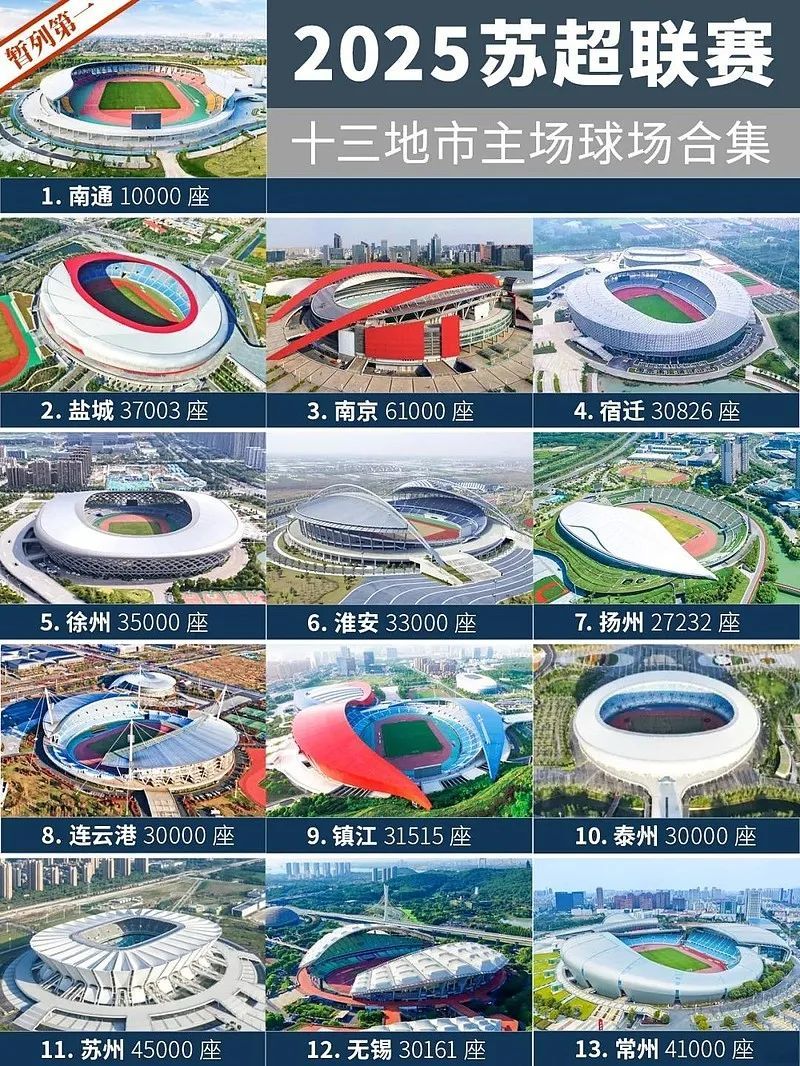

其次是基建层面。江苏强大的经济实力,使其在国土面积仅排第25位的前提下,却拥有着全国领先的人均体育场地面积。在足球场地上,江苏十三座地级市,均拥有能容纳3万人的大型体育场。这种级别的足球场地基建数量和质量,对于部分地区而言,短期内很难实现。

苏超模式的可持续性挑战

苏超的火爆让中国基层足球呈现出前所未有的活力,但狂欢背后,是苏超模式的可持续性的挑战。

苏超模式的初期运行,高度依赖政府的多方位财政支持,政府资金是赛事运转的绝对支柱。即使是非职业赛事,也需要面临职业赛事中极为重要的赞助问题。虽然苏超爆火之后,众多赞助商涌入,赞助费用也水涨船高,但倘若后期苏超的热度下降,第二届、第三届以及更遥远的将来,苏超是否能还有广泛的社会力量支持?对于其他地区来说,未来像苏超一般举办强调地域性质的非职业赛事,是否能像苏超一般吸引大量的品牌和企业?

苏超商业赞助矩阵

图源:江苏省城市足球联赛

如果没有完善的商业开发体系,长期依赖政府投入,赛事可持续化运行必然面临挑战,一旦财政投入收缩,缺乏自我造血能力的地区恐将面临生存危机。而在商业开发之下,则存在着业余赛事纯粹性被商业化侵蚀的风险。

苏超的爆火,很大程度上源于文化层面的“城市玩梗”带来的巨大流量,足球竞技被转化为地域文化的交锋。然而“梗”作为快消型文化符号,天然面临审美疲劳挑战。当民众和网友对“十三太保互怼”的梗和段子逐渐脱敏,赛事就需要持续制造新文化爆点。相比于梗文化,于历史积淀中产生的足球文化层面的情感纽带,才是让苏超和中国基层足球更持续的驱动力。

带有地域文化特色的苏超对战海报

图源:江苏省城市足球联赛

以上的困境,最根本的原因在于当下基层足球所呈现出的狂欢,并非源于民众对足球运动的热爱,而是基于非职业化属性、低参与门槛和地域文化互动。苏超模式虽然显著提升了基层民众的足球运动参与度,但局限性在于短期内无法显著增加民众对足球运动的认同和喜爱。未来,无论是苏超还是其他赣超、湘超、川超,或是县超、乡超和其他强调地域属性的非职业赛事,都需要在足球文化层面进一步深耕,以实现超越梗文化的代际传承,推进足球运动的普及。

普惠足球不能止于政府输血,而需培育自我造血的生命系统;草根狂欢不可困于地域玩梗,而应沉淀为文化基因的代际传承。苏超模式的价值,不在于复刻六万人球场的盛景,而在于启示中国足球的根系应扎向何处:唯有让足球生长在具体的生活场景中,嫁接于真实的地域文化上,才能从“现象级爆款”蜕变为“日常性生态”。

苏超模式并不是标准答案,而是开启千万种可能的钥匙。若以苏超模式为基础,中国基层足球未来的探索重点或许在于“适配性创新”。如此一来,由苏超点燃的星火,将以千姿百态的方式在中国大地上燃烧。这燎原之火能否长明?答案不在政府或足协的会议室,而在千万种本土化探索中。当足球不再被定义为“冲出亚洲”的沉重使命、当非职业赛事频繁地在越来越多的球场上开展、当足球真正成为中国民众生活的一部分,中国足球的根系或许早已深扎于这片土地。